AC-Ladestationen – das Rückgrat der Ladeinfrastruktur

Warum AC-Laden oft die bessere Wahl ist

- Wirtschaftlichkeit

AC-Ladepunkte sind in Anschaffung und Installation deutlich günstiger als DC-Schnelllader. Während ein moderner DC-Lader leicht sechsstellige Beträge kostet, liegen AC-Ladepunkte oft im niedrigen vierstelligen Bereich. - Netzschonend und planbar

Mit typischen Ladeleistungen von 11–22 kW belasten AC-Lader das Stromnetz gleichmäßig und vermeiden hohe Lastspitzen. Das erleichtert die Integration in bestehende Netze. - Perfekt für Langzeitparken

Ob am Arbeitsplatz, zu Hause, im Hotel oder im Parkhaus – überall dort, wo Fahrzeuge mehrere Stunden stehen, ist AC-Laden die effizienteste Lösung. - Geringere Wartungskosten

Durch einfachere Technik und den Verzicht auf aufwändige Kühl- und Leistungselektronik fallen die Betriebskosten deutlich niedriger aus.

Auf einen Blick

| Merkmal | AC-Ladestation (Wechselstrom) | DC-Ladestation (Gleichstrom) |

| Typische Ladeleistung | 3,7 – 22 kW (meist 11 kW) | 50 – 350 kW |

| Ladezeit (0–80 %) | 4–8 h (bei 11 kW) | 15–45 min (bei 100–150 kW) |

| Kosten pro Ladepunkt | ca. 1.000–3.000 € | ca. 30.000–150.000 € |

| Netzanschluss | Meist Niederspannung, kein Trafo nötig | Oft Mittelspannung, Trafo + Leistungselektronik |

| Wartungskosten | Niedrig | Hoch (Kühlung, Leistungselektronik) |

| Haupt-Einsatzorte | Zuhause, Arbeit, Parkhäuser, Hotels, Supermärkte | Autobahnen, Schnellladehubs, große Logistikzentren |

| Netzbelastung | Geringer, gleichmäßiger | Hohe Spitzenlasten |

| Vorteile | Günstig, wartungsarm, einfach skalierbar | Sehr schnelles Laden |

| Nachteile | Langsam, abhängig von Bordlader des Fahrzeugs | Teuer, komplex, höhere Netzanforderungen |

Dynamisches Lastmanagement – intelligenter Umgang mit der Netzlast

Ein entscheidender Vorteil moderner AC-Ladeinfrastruktur ist die Möglichkeit des dynamischen Lastmanagements. Dabei wird die verfügbare Ladeleistung in Echtzeit an die aktuelle Netzbelastung und den tatsächlichen Bedarf angepasst. Gerade bei geringen Netzanschlussleistungen ist das entscheidend: So wird verhindert, dass die maximale Anschlussleistung überschritten wird, indem beispielsweise die Ladeleistung einzelner Fahrzeuge zeitweise reduziert wird, wenn mehrere Autos gleichzeitig laden. Das sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und schützt das Netz vor Überlastungen.

Im Gegensatz dazu steht das statische Lastmanagement: Hier wird eine fixe maximale Leistung pro Ladepunkt oder Nutzer definiert, die unabhängig von der aktuellen Netzsituation konstant bleibt. Das ist einfacher umzusetzen, kann aber zu ineffizienter Nutzung der Netzkapazitäten führen, da es keine flexible Anpassung an Spitzen oder Schwankungen erlaubt.

AC und DC – ein starkes Team

DC-Schnelllader bleiben unverzichtbar, wenn es um zügiges Laden auf Fernstrecken oder bei hoher Fahrzeugfluktuation geht – etwa an Autobahnen oder in Logistikzentren. Doch für die flächendeckende Versorgung im Alltag bildet AC-Laden mit dynamischem Lastmanagement das stabile Fundament.

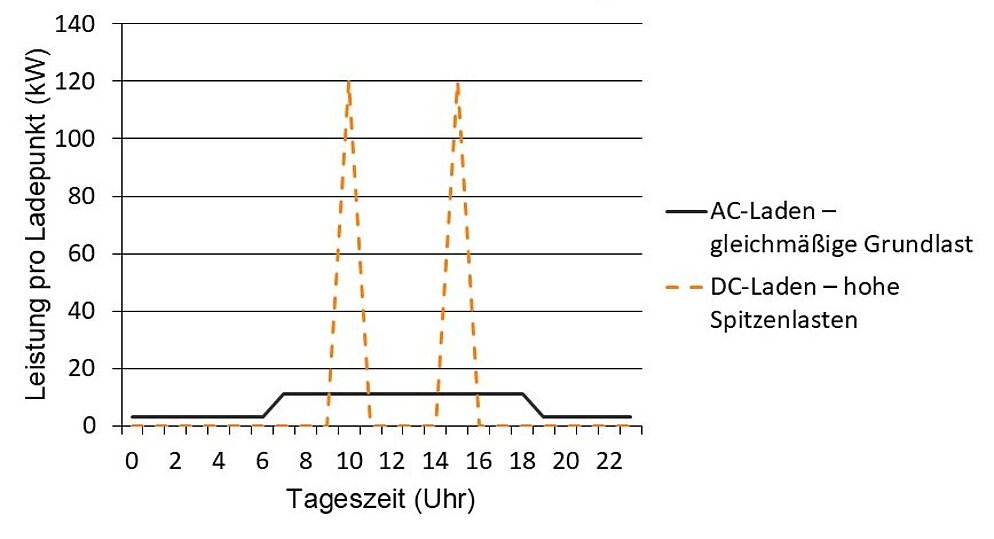

So sieht der Unterschied im Tagesverlauf aus

Diese Grafik zeigt exemplarisch, wie sich AC- und DC-Laden auf die Netzlast auswirken.

Fazit

Für eine wirtschaftliche, netzfreundliche und zukunftsfähige Ladeinfrastruktur braucht es einen klugen Mix – mit AC-Ladestationen als Rückgrat, ergänzt durch dynamisches Lastmanagement, und DC-Schnellladern für zügiges Laden unterwegs.